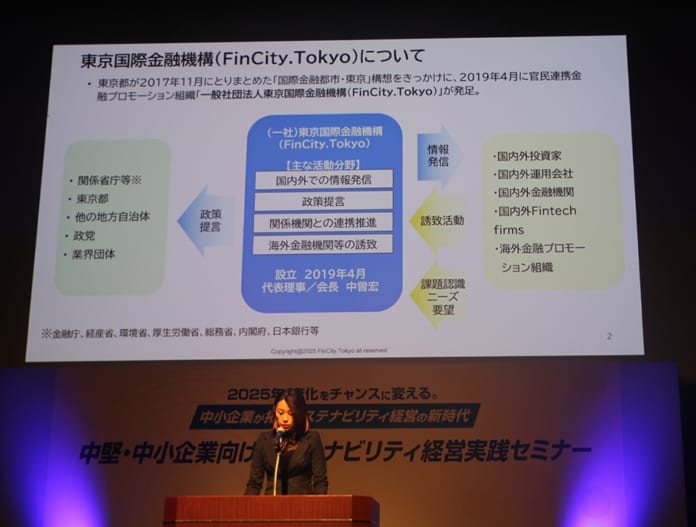

一般社団法人 東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)は2025年10月24日、時事通信ホールにて「中堅・中小企業向けサステナビリティ経営実践セミナー」を開催しました。本セミナーは、中堅・中小企業がサステナビリティ経営への理解を深め、実践につなげることを目的に企画され、「サプライチェーン」「金融機関の支援」「IR」「GX」「女性活躍推進」といったテーマで、経営課題の解決とビジネスチャンス創出の両立について議論が交わされました。

サステナビリティはコストではなく「成長の軸」

開会挨拶に登壇したFinCity.Tokyo事務局次長の大山智子氏は、本セミナーについて、金融庁や東京都のイベントと連動した主幹イベントの一つであると説明。「サステナビリティを遠いテーマではなく、皆さんの経営の現場に結び付けて考えていただけるように企画した」と述べました。

また、FinCity.Tokyoが掲げる今年のテーマ「未来をつくる金融の力を東京から」を紹介し、「サステナビリティはもはやコストではなく、企業の成長を支える新しい軸として注目されている。中堅・中小企業にとっても、脱炭素、人的資本、情報開示などの流れは、単なる対応事項ではなく、競争力を高めるチャンスになりつつある」と強調しました。

中小企業に迫る変革とGX支援パッケージ

基調講演では、GX推進機構(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)理事の梶川文博氏が「2025年、サステナビリティ経営が中小企業にもたらす成長機会」と題して登壇。

梶川氏は、サステナビリティ経営を「企業が環境社会課題への対応を経営の中核に据え、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を両立させる経営」と定義。その上で、中堅・中小企業が直面する大きな変化として、以下の4点を挙げました。

取引先からの要請: 特に製造業において、取引先からカーボンニュートラルへの対応を要請されるケースが過去2年で倍増している。

金融機関の動向: 金融機関が自らの投融資先の排出量(ファイナンスドエミッション)をカウントし、削減目標を設定し始めている。

制度的措置: 2027年3月から大企業でサステナビリティ開示が順次義務化され、取引先の排出量を含む「スコープ3」も射程に入っている。

カーボンプライシング: 2026年4月から排出量取引が実施される。

一方で、中小企業の課題として「取り組むメリットが感じられない」「マンパワーやノウハウが不足している」といった点が日本商工会議所の調査で示されていると指摘。これに対し、政府としては「知る(相談)」「測る(CO2測定)」「減らす(設備投資)」というフェーズごとに、中小機構や地域の金融機関と連携した支援パッケージ(各種補助金、相談窓口など)を用意していると紹介しました 。

サプライチェーン全体での価値創造

最初のパネルディスカッションは「サプライチェーン全体での価値創造に向けて」をテーマに、株式会社アシックス エグゼクティブアドバイザーの吉川美奈子氏、引き続き梶川文博氏、モデレーターとして高崎経済大学学長の水口剛氏が登壇しました。

アシックスの先進的取組

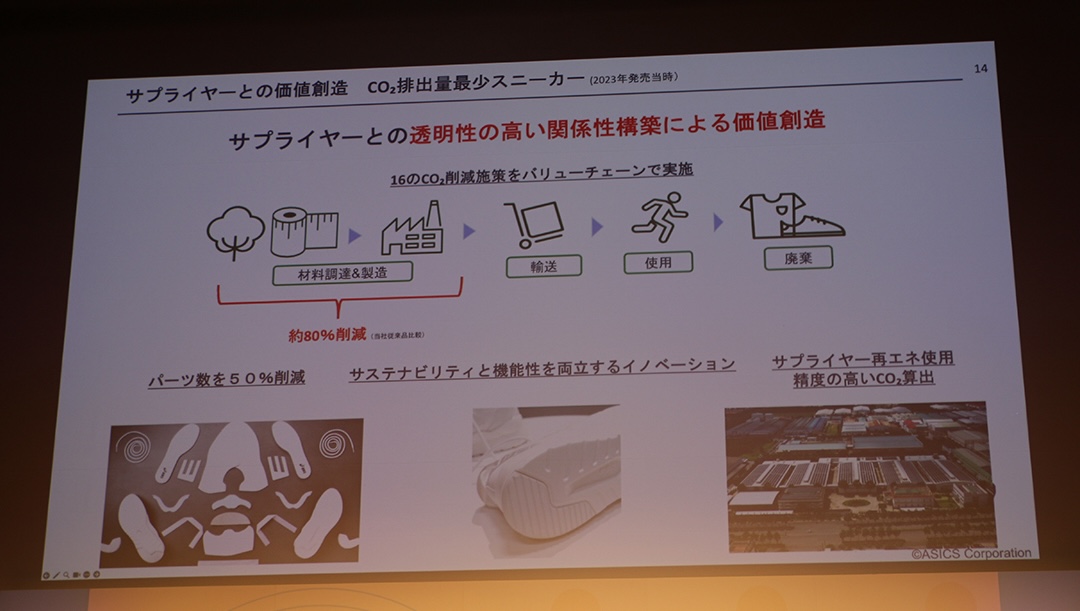

吉川氏は、アシックスが科学的根拠に基づく削減目標(SBT)として「スコープ1・2・3で63%削減」という高い目標を掲げていることを紹介。CO2排出の約7割が上流の「材料と生産」であるため、サプライヤーとの協働が不可欠だとし、サステナビリティ部門からではなく「事業部門から」グリーン調達方針を発信していると述べました。

具体的な事例として、CO2排出量を業界平均の約1/4(8kg→2kg弱)に抑えたスニーカーの開発に言及。これは「パーツ数を約半分にしたことによる工程削減」「サトウキビ由来のカーボンネガティブ材料の使用」「ベトナムのサプライヤーでの再エネ利用」など、サプライヤーとの協働によって実現したと説明。

また中堅・中小企業へのアドバイスとして、吉川氏は「世の中はもう変わっている。10年、20年先からバックキャストして事業のあり方を考え、腹を括る必要がある。コストではなく投資だ」と力強く語りました。

梶川氏は、「福井ビオラ(特殊形状部品メーカー)が福井銀行と連携し、自社の取引先(メッキ加工など)に対して省エネ診断を行う事例」を挙げ、グローバルな競争だけでなく、地域の金融機関や事業者と連携して取り組むことの有効性も示しました。

進化するIR戦略と投資家との対話

続くパネルディスカッション2では「進化するIR戦略:情報開示と投資家との対話」がテーマ 20。カディラキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役社長の坂本一太氏、トランズパシフィックエンタープライズ 取役社長&COOのDeBoer Rey(デボア・レイ)氏が登壇し、株式会社GOYOH 代表取締役の伊藤幸彦氏がモデレーターを務めました。

海外投資家の視点

カナダ出身のレイ氏は、「海外投資家は国内投資家よりもサステナビリティを重視している」と指摘。「日本企業は良い取り組みを『やっているが文字化・表現していない』ケースが多い」と述べました。

また、多くの企業の開示がデータ重視で似通っているとし、「有給消化率のような日本独自のKPIは、なぜそれが自社にとって重要なのかというストーリーと共に説明する必要がある」とアドバイス 24。さらに、「ネガティブな情報(課題)と、それに対する取り組みを出すことが、海外投資家からの信頼につながる」と強調。

インパクト投資家の視点

上場日本株のサステナブル投資を手掛ける坂本氏は、「これまでのESG(環境社会から企業への影響)に加え、これからは『企業の活動が環境社会にどう影響を与えるか(インパクト)』が重要になる」と述べました。

坂本氏のファンドでは、企業が生み出す「インパクト」を企業価値計測に組み込んでおり、排出量などの「共通KPI」だけでなく、各企業が強みを生かして解決する「固有のインパクト」を重視していると説明。

開示を行う企業に対し、坂本氏は「100点満点の開示はない。70点、80点でもいいので、まずは開示して投資家と対話してほしい」と呼びかけました。ある企業が「まだ財務につながっていない指標」をあえて『未財務』と表現して開示し、対話を求めてきた事例を挙げ、「未完成でも開示し、双方向の建設的な対話をすることが非常にありがたい」と語りました。

サステナビリティは「義務」であると同時に「成長機会」

本セミナーを通じて、サステナビリティ経営はもはや一部の大企業だけが取り組むべき特別な課題ではないことが明確に示された。

中堅・中小企業にとって、それは取引先からの要請、金融機関の評価軸の変化、そして開示やカーボンプライシングといった新たな制度への対応という「避けて通れない義務」となりつつある。

しかし同時に、登壇者らはこれが「コスト」ではなく「競争力を高めるチャンス」であると口を揃えた。アシックスの事例のようにイノベーションの源泉となり、新たな取引機会を創出し 、投資家との対話を通じて企業価値そのものを高める手段ともなる。さらには、若い世代を中心とした人材確保においても重要な要素となっている。

外部環境の変化を単なる「対応事項」として受動的に捉えるか、あるいは自社の強みを見つめ直し、新たな価値を創造する「成長機会」として能動的に活用するか。この変化の時代において、サステナビリティへの取り組みこそが、中堅・中小企業の持続的な成長を実現するための鍵となるだろう。