日本のホラー漫画家、伊藤潤二さんってご存知ですか? 実は今、その伊藤さんがアメリカで、ものすごいことになっているんです。なんと2025年、アメリカのコミック界で最も名誉ある「アイズナー賞」の殿堂入りを果たすことが決定しました 。これって、”コミック界のアカデミー賞”で伝説の仲間入りをする、とんでもない快挙なんです 。

近年、アメリカでは『鬼滅の刃』のような作品が大ヒットしていますが、伊藤潤二さんの人気は、一過性のブームとはちょっと違う、もっと深くて、じわじわと文化に根を張るような広がり方を見せています。

一体なぜ、日本のホラー漫画家が、これほどまでにアメリカの人々の心を掴んで離さないのでしょうか? その秘密に迫ってみましょう。

そもそも「殿堂入り」って、どれくらいスゴイこと?

まず、この「アイズナー賞の殿堂入り」がどれだけスゴイことか、ピンとこない方も多いかもしれません。これは、コミックという文化の歴史に、とてつもなく大きな影響を与えた”レジェンド”だけが選ばれる、最高の栄誉なんです 。

伊藤さんは、これまでにもメアリー・シェリーの古典を独自に描いた『フランケンシュタイン』や、惑星そのものが怪物として地球を襲う『地獄星レミナ』といった作品でこの賞を4度も受賞しており、2021年にはなんと、外国人として初めて「最優秀作家・アーティスト部門」に選ばれるという歴史的な快挙も成し遂げています 。今回の殿堂入りは、そんな伊藤さんが、アメリカのコミック史にその名を刻む、”本物の巨匠”として認められた証。まさに、作品が後世まで語り継がれるべき「文化遺産」になった、ということなんです。

『鬼滅の刃』の熱狂とは違う、静かで深い「うず」

アメリカでの日本の漫画の成功というと、どうしても『鬼滅の刃』のような、爆発的なヒットを思い浮かべますよね。でも、伊藤さんの人気は、その熱狂とは少し種類が違います。

それは、作品が売れているだけでなく、「伊藤潤二」という作家そのものが、一つのブランドとして深くリスペクトされている点にあります。

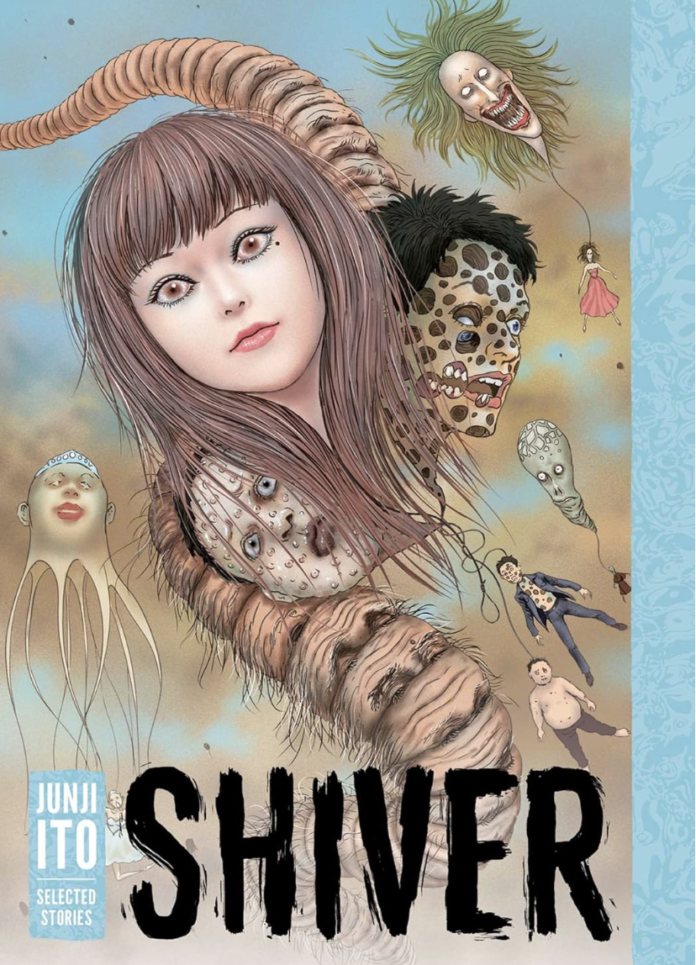

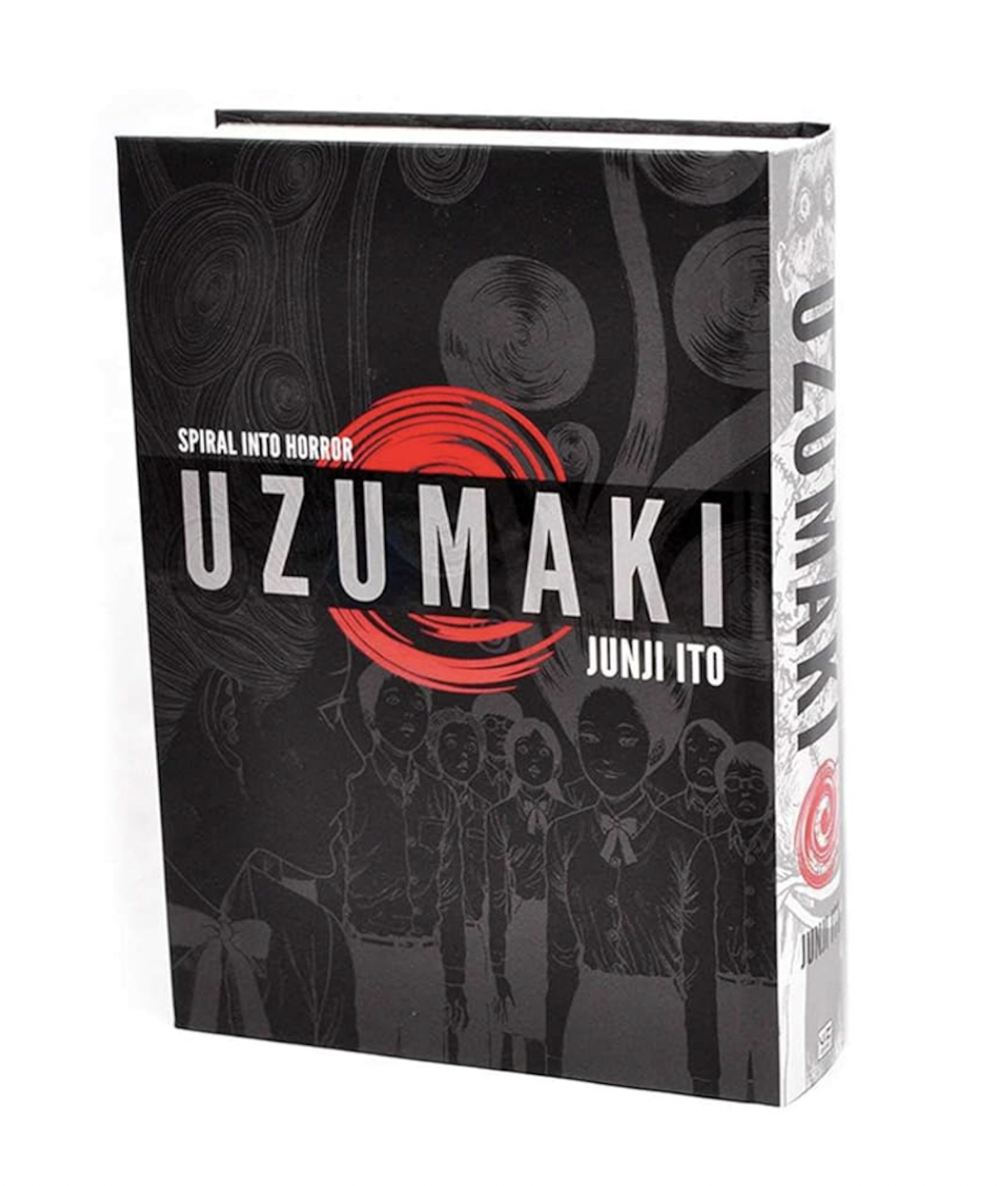

その立役者となったのが、英語版を出版しているVIZ Media。彼らの戦略が、本当に見事でした。例えば、代表作である『うずまき』を皮切りに、彼らは伊藤さんの漫画を、よくある普通のコミック本としてではなく、インテリアとして飾りたくなるような、豪華で美しいハードカバーの「愛蔵版」として発売したんです 。

この「作品を宝物のように扱う」戦略が大成功。単なる漫画ファンだけでなく、普段はコミックを読まないような本好きや、アートが好きな人たちまで、「この本は手元に置いておきたい」と考えるようになりました。ネットの海賊版では決して味わえない「所有する喜び」を提供したことで、伊藤さんの作品は「ホラー文学」として、特別な地位を確立したのです。

アメリカ人の「怖いツボ」を絶妙に刺激する作風

もちろん、人気の根っこにあるのは、作品そのものの圧倒的な魅力です。伊藤さんの描く恐怖は、アメリカのホラーファンたちの「怖いツボ」を絶妙に刺激しました。

その秘密は、西洋のホラーで人気の二つの要素、「コズミックホラー(宇宙的恐怖)」と「ボディホラー」を、見事に融合させている点にあります 。

「コズミックホラー」とは、理解不能な力によって日常がじわじわ侵食されていく恐怖のこと。代表作『うずまき』では、平和な町がモンスターではなく「渦巻き模様」という抽象的な概念に呪われていく様が描かれます 。このじわじわくる不気味さが、アメリカの読者を惹きつけました。

一方、「ボディホラー」は、自分の体がありえない形に変形してしまう生理的な恐怖です。歩行魚が”死臭”をまとって襲来する『ギョ』や、何度殺されても蘇り、男たちを狂わせる美少女を描いたデビュー作『富江』は、まさにその真骨頂 。

さらに言えば、公式な人気が出るずっと前から、『阿彌殻断層の怪』という短編の「これは僕の穴だ!」というコマがネットミームとして拡散し、彼の名前をアンダーグラウンドで広めていた、という背景もあります 。

このように、多様な恐怖の引き出しを持つことで、伊藤さんの世界は、アメリカの読者にとって、どこか馴染みがありながらも、全く新しい恐怖体験として受け入れられたのです。

「会えるレジェンド」という親近感

そして、伊藤さんの人気を決定づけたのが、ご本人の素敵なお人柄かもしれません。

日本の有名な漫画家が、海外のイベントに登場することは、実はすごく珍しいこと。でも伊藤さんは、サンディエゴ・コミコンのような大きなお祭りに、特別ゲストとして何度も足を運んでいるんです 。

ファンの前でライブで絵を描いたり、サイン会を開いたり…。その姿は、ミステリアスな巨匠というより、とても謙虚で、ファンを大切にする優しいクリエイターそのもの 。遠い国の伝説の作家が、目の前で自分たちのために絵を描いてくれる。この「会えるレジェンド」としての親近感が、アメリカのファンたちの心をがっちりと掴み、熱狂的なコミュニティを生み出しているのです。

文化の深層に渦を巻く、伊藤潤二の世界

『鬼滅の刃』がもたらした熱狂が、夜空を彩る華やかな打ち上げ花火だとすれば、伊藤潤二さんがアメリカ文化に与えている影響は、静かに、でも確実に、見る者を飲み込んでいく美しい「うずまき」のようです。

今回の殿堂入りは、一人の作家の成功物語というだけではありません。日本のクリエイターが、言葉の壁を越え、商業的な成功のさらに先にある「文化的アイコン」として、世界に認められた歴史的な出来事と言えるでしょう。伊藤潤二という名の恐怖の渦は、これからも世界中の人々を巻き込みながら、さらに大きく広がっていきそうです。