『鮭缶が丼の中にあけられた。太宰はその上に無闇と味の素を振りかけている。「僕がね、絶対、確信を持てるのは味の素だけなんだ」』これは檀一雄の『小説 太宰治』の一節だ。

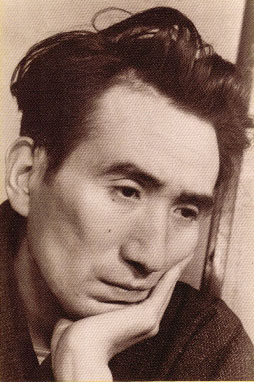

「走れメロス」「人間失格」「斜陽」などで知られる小説家・太宰治(1909-1948 満38歳没)は、味の素をこよなく愛していたそうだ。

今ではバカにされたり、タブーとして扱われてしまう味の素、いわゆる「化学調味料」だが、それこそ昭和中期ぐらいまでは「食べると頭が良くなる」と言われていたし、今でもお年寄りには食卓に常備し、漬け物や味噌汁に一振りするという人もいる。太宰はそれに輪をかけて、というそれが好きだったという。

「先生には、食べものという食べものに片っぱしから味の素をふりかける癖があったらしい。証人が大勢いて、たとえば、檀一雄は、先生が羊羹にも饅頭にもお汁粉にもパッパッと味の素をふって食べるのを目撃しているが、どういうわけか、わたしは先生のこの癖が大好きで、味の素の小瓶を見るたびに太宰治の作品をあれこれとなく思い出すのである」(井上ひさし『太宰治に聞く』)

僕らの「うまい」を確かに支える化学調味料

これを聞くとウエッと思う人もいるかも知れないが、我々が食べている市販食品の多くは、お菓子をふくめ化学調味料を含んでいる。「調味料(アミノ酸)」などと書かれているものがそうだ。我々が日々とっている食べ物の美味しさは「化学調味料」に支えられている、と言っても過言ではないのだ。

退廃的と言われる作品を数多く執筆し、1948年6月13日に玉川上水で愛人とともに入水自殺をとげた太宰治。生きていくにたるアイデンティティを築けなかった彼に「絶対」の「確信」と言わしめた味の素、この取り合わせは実に妙だ。

文/股田平吉郎

いずれも知られざる太宰先生像がわかる良書!